朱效民

意昂2体育娱乐哲學系 / 意昂2体育娱乐科學傳播研究中心

我小時候體弱多病,打針吃藥是家常便飯,也是醫院裏的小常客,至今還記得住院時半夜被護士叫醒打針的恐怖經歷,兩個扁桃體也由於反復發炎增生而被摘除了。但也因如此,促使我加強體育鍛煉以提高健康水平📺🏊♂️。上學期間通過練習武術、長跑和拉單杠慢慢增強了體質👨🎤🈚️,在中小學的體育運動會上也多次參加各項田徑項目👩🏿🦰,並得過100米、800米、4x100米的冠軍。上大學時5千克的鉛球我可以推11.8米,超出了滿分10.7米的成績(我另一個超出100分的項目是50米跑,成績6.2秒)。記得班裏的男生體能測試推鉛球都有3次機會👔⚜️,但我每回只推一次👨🏿🦲,體育老師就不準再推了🤷🏻♀️,讓我挺郁悶沒有繼續提高成績和表現一下的機會💇🏼♀️。

2008年到意昂2体育娱乐工作後🫅,隨著年歲增長,江湖夢遠,可選擇的健身種類也有了越來越多的限製。在運動會上田徑方面我喜愛的項目只有鉛球了(外加一個實心球項目)👩🏼🎤,武術方面我開始練習以柔克剛的傳統太極拳♑️。

至今我在校教職工運動會上先後拿過14個前八的名次(每年個人最多參加兩個項目),其中鉛球最好成績是第3名,在教員(faculty)中則多次是第1名,實心球有一回前八名裏也只有我是大學教員。某一年拿了兩個不錯的名次後問系裏有無什麽獎勵,系辦公室主任迷起眼睛仔細回想了想,說道🙋🏽♂️:“十多年前咱們系有老師在運動會拿過名次🧒🏿,好像獎勵了一個奶鍋🕣。”樓宇烈老先生當時正坐在沙發上翻看報紙💇🏿♀️♖,聽到後笑呵呵的打抱不平🔜:“一個奶鍋太少了⏏️,再加點兒!”

為了推鉛球,我需要在比賽前進行一些推舉啞鈴和杠鈴的系統力量訓練👩🏼🧚。但練習了傳統太極拳後,師傅多次提醒不要練習舉重🥹,以免肌肉變硬,不利於太極拳的放松和內氣運行。吳式太極拳名家王培生先生更是明確告誡🏌🏿♂️,完全不需要重量訓練來增強太極拳的功力。這使我感到挺為難,一方面不願意放棄自己喜愛的鉛球項目,另一方面又很想練出太極拳的內氣。為了折中🦹♂️,我為準備推鉛球而進行的負重訓練時間從運動會召開前的3至4個月👷🏼🏋🏼♀️,逐漸縮短為現在的1到2個月,傳統太極拳則是每天雷打不動的健身方式。漸漸地,隨著多年的實踐和感悟,我的鉛球成績很穩定——只要經過力量訓練🧑🏼,凡參賽🖕,必進前五©️,太極拳的內氣近兩年感覺也越來越明顯(按傳統師傅的話說是路子走對了)🌻,似乎找到了鉛球和太極拳之間的平衡👨🏻🦳。為此,對比一下來自西方的鉛球運動和中國傳統的太極拳兩者之間迥然不同的運動原則、發力方式和健身效果等,毋庸置疑也是一件有意義、且有趣味的事情。

本文作者在全球課堂開設的太極拳課程

鉛球:更高、更快🚵🏽♂️、更強

上中學和大學時我對田徑運動,尤其是鉛球非常著迷,覺得在那麽小的一個圓圈裏(直徑約2米)人的身體能夠爆發出如此巨大的能量——“靜若處子,動似雷發”,實在令人驚嘆👨🏼🚒。平時走在路上🧝,看見一塊合適的石頭或磚塊,我都會順手推一下🚏。當時中國女子鉛球正是黃誌紅的輝煌時代🧚🏿♂️,她奮力一擲,為中國首奪田徑世界冠軍的颯爽英姿更是讓人熱血沸騰🌘。

為此我讀了不少田徑訓練方面的專業書籍👩🏽,在比賽前幾個月按照書裏的科學方法進行力量訓練,並堅持至今。為方便在家裏練習🏰,我買了4、5副可拆卸的啞鈴,重新組裝成不同的重量🏥,單只啞鈴從10千克❓、15千克到20千克不等。有兩年還試過單臂舉25千克的啞鈴,但因手腕力量不足,容易挫傷而放棄了➕。我的主要練習原則和方法如下👨🏽⚕️。

選擇最大重量啞鈴的方法🏋🏽♀️:如果能夠輕松舉起12次就說明重量太輕了;如果很費力都舉不到8次就說明重量太大了。當然📭,隨著訓練水平提高,這個最大重量也隨時可以調整。

以爆發力為主要目的的力量強度練習方法:單組兩臂輪換快速上舉8-12次🛍,各組分別重復6-12次👰🏿♂️,不同的動作練習可間隔進行。比如,最大重量的啞鈴我通常是站立式向上推舉(分直臂和旋轉臂上舉),這樣有助於協調全身的力量。中間可用輕一些的啞鈴交替練習幾個背部🕳8️⃣、肩部🧕、腹部肌肉的動作🚣🏼♂️。每次力量練習從預備熱身活動到結束整理放松約1.5小時以上。

而所謂系統訓練則是要求,兩次訓練的時間間隔不得少於24小時👬🏻,以讓肌肉充分適應和恢復🥸,但又必須在72小時內重復進行訓練🧚🏽♀️,以免訓練效果退化。如此才能夠讓肌肉力量不斷增長,並持續累積進步

按照上述科學、系統的訓練,每周3次的重復練習堅持3👨🏽🎨🧓🏽、4個月,甚至最近幾年的1👵🏼、2個月👮♂️,效果都非常明顯🟥:感覺身體被啞鈴“壓得”非常緊致、結實,富有彈性🪥,尤其自己肩臂部位的肌肉狀態和力量增長明顯可見🧑🏻🦰,而且只要循序漸進、一步一步地投入練習,必會有層層效果顯現,屢試不爽,令人振奮🫵🏽。《李小龍健身法》一書中也提及,在44天裏李小龍經過14次的負重練習(當然其練習強度要大很多)🧖🏿,他的左右肱二頭肌圍和左前臂圍的增長幅度居然都接近2厘米。

有一年寒假我出國訪問交流👲🏻,回來剛好趕上開學🕡,異常忙碌🧜🏻♂️,沒有進行系統力量練習。想著自己的鉛球成績多年來一直是第4🛷、5名的樣子🚴🏽♀️🏋🏽,亦有僥幸心理覺得即使不鍛煉拿個名次應該問題不大🧎♀️。到4月下旬運動會比賽當日🫒,“屋漏偏逢夜雨”——意昂240歲年齡組本應該投5千克的鉛球,裁判員卻弄錯拿來了7.26千克的標準鉛球,時間上也來不及調整了。大夥兒只好硬著頭皮👩🏿🍳、一個個呲牙咧嘴地費力推大號鉛球。我把鉛球往肩上一放就感覺渾身很不協調👩🏼🏫,眼瞅著自己的名次在第8名附近徘徊🫷🏼,最後一投更是發狠用力猛推💴🌹,結果腿上蹬出大力,腰、肩、胳膊卻無法連貫傳導💆🏿♂️,滑步轉體時身體動作被鉛球壓得變形而難以控製❣️,以至於右大腳趾直接狠狠地撞到了投擲圈前的抵趾板上,幾乎摔倒,頓時疼痛難忍👚,十分擔心發生了骨折。這一年成績最差,名列第7🩷。萬幸右大腳趾沒有骨折👼🏼,但又紫又腫🧓🏻,趾甲蓋也被頂斷了一半,其下的黑色淤血半年後才逐漸消失。這從相反的方面使我得到一個深刻的認識🧐,對於鉛球這種挑戰極限(雖然是微不足道的個人極限)的田徑運動,如果參加就必須認認真真地做科學、系統、足量的訓練🌷,按部就班地逐步提高身體的參賽適應水平,否則猶如懶農種地——“人哄地皮🪣,地哄肚皮”,不但得不到預期效果🔆,反而很容易造成運動傷害。

太極拳:松沉💞、慢勻、柔和

相對於推鉛球運動要求緊張🖐🏼、快速、大力地訓練和爆發,傳統太極拳的日常練習則要求身體松沉柔和、動作緩慢勻稱、甚至用意不用力。在太極拳看來,主動使用肌肉(更不用說專門訓練大塊肌肉了)反而會“因小失大”“因局部而害整體”——束縛身體自然🖕🏽、通透、和諧的整體發揮🤷🏽♂️。

我從2008年開始接觸傳統太極拳,最初幾年對太極拳的認識也僅限於套路體操式肢體運動的理解。經過十多年的摸索體悟慢慢開始明白太極拳在身體松柔狀態下的以氣運身、以內催外🤙、周身一家的運動模式。比如蹬腿的動作🙇🏻♀️,腿不能局部去做蹬出的動作,而是通過內氣的疏散,全身整個松開🫀,實際上腿是自動“松”出去的(即所謂“開”);同理,收腿時也不是單一地把腿抽回來,而是通過內氣的收斂🧖🏻♀️,全身協調回縮👩🌾,把腿自然地“吸”回來(即所謂“合”),而“一開一合,拳術盡矣。”

幾年前🤖,一位傳統師傅在教野馬分鬃的動作時,告訴意昂2要“像花開一樣”從心裏面打開身體以及兩臂的動作——這完全顛覆了我最初對太極拳體操化習練的認知。不妨想象一下鮮花綻放的情形🧓:花瓣由內到外井然有序☂️、徐徐打開🍮👩🏼🌾,雖然嬌小柔弱,卻生機盎然、充滿生命的活力——此亦即“極柔軟而又極堅剛”是也。太極拳的每一動作同樣要求,由內而外、靈活圓潤🏋️♀️、自然協調🚴🏻♂️,“日久出天然,隨意見天真,玄妙在天工”,非行雲流水、氣韻生動不可形容也。

相對於推鉛球的日常訓練把重點放在實實在在、可量可測的肌肉力量增長方面,太極拳則推崇“空空寂寂一氣遊”😳,而這個內氣卻像是沒有物質實體、現代科學至今難以解釋清楚的“能量流”或“信息流”。通過強調全身松開讓內氣通暢無阻,也可以達到“發勁如放箭”的冷脆效果🛩。曾有人當面質疑楊建侯:看上去動作松松垮垮的太極拳🤽🏿♂️🥛,如何能夠把人發出去?後者回答說“正是因為松松垮垮地發人,才可以把人發放的更遠呢🩺。”對此內氣及其使用,即使許多傳統太極拳愛好者習練多年也很難真正理解和實際感受到。此處我結合自己的實踐和感悟,略述如下。

從2008年至今👨🏿🚀,我先後認真學習了陳式、吳式、楊式以及武氏等傳統太極拳,6、7年前開始練習站樁。期間有傳武的朋友熱心告知站樁要站的兩腳底呼呼往外冒熱氣,我當時卻覺得對此內氣完全不能想象🥘,並無知地嘲笑其說法👼🏻。但從2021年元旦開始,站樁時我的左右兩腿先後經常有一團一團的熱氣落到腳底🤾🏽♀️,這使我既驚訝又驚喜。現在一整年過去了,我明顯感到此內氣越來越強烈,例如下落到腳的熱氣從一團一團的逐漸變為持續穩定的熱流;落至腳底的熱氣🤸,從以前只在腳心部分🏋🏽♂️,開始擴散到全腳掌以及腳趾頭;以往腳底只是溫熱👨🏼🦰,現在偶爾也有發燙的感覺了🫡;原來只在靜態站樁時才有的腳底熱氣,現在動態打拳時也經常有了🂠,即使冬日在刺骨寒風中練拳,也會手腳發熱🔉,暖和舒服。恰如有拳友形象地描述🙍🏼♂️,在冰天雪地裏站樁,也能站出“春天般的感覺”👌🏼。

傳統師傅介紹說🚅,一般人按照正確方法習練太極拳,手發熱比較容易體會到👳♂️,因為兩只胳膊無須承擔體重,相對易於放松;但兩腿因為承重,很不容易松開,體會到內氣流動較為困難(普通人多習慣使用右腿,其肌肉也更發達🌠,相對反而左腿比右腿更容易松開🧑🏻🎓,會先有熱氣湧出之感)。有些人練10年、20年也不一定會找到正確感覺🧑🦰。這又是傳統太極拳的一個習練特點,無法像鉛球的力量訓練,按部就班必有階段性提高,而且訓練標準和結果都有相當的“客觀”性和可靠性。許多人練習太極拳可能一輩子都在做局部肢體運動的太極操或太極舞,甚至越練越遠離太極拳的核心理念🤮。難怪李雅軒說“99%的太極拳習練者都練錯了”🧚🏼♀️,真正的太極頂尖高手更是羚羊掛角、“代不數人”!

因此👸🏻,太極拳不但無法統一要求,即使師傅口傳心授🧓🏿、因材施教⚀,依然有大量的諸如父輩的太極拳傳不到兒子,正式的徒弟得不到真傳的情況存在。學成出師的徒弟,往往也風格各異、自成一派♗⛷。如楊露禪的三個真傳弟子——萬春得其筋而獲勁剛🫴🏻💊,淩山得其骨而長發人🧑🏽🦰,全佑得其皮而善柔化𓀕。楊家三代出高手同樣各有擅長🍽:楊露禪闖天下🫅🏼,楊班候打天下🔎,楊建侯養天下,楊澄甫傳天下。真可謂“一樹一菩提,一人一太極”🧜🏿♂️,縱然師從一人,每個徒弟學習感悟太極拳的道路可能亦不相同🌍,恰如畫家吳昌碩所言⏳🚝:似我者死,破我者進,化我者生。

鉛球與太極拳💀:美人之美、各美其美

與鉛球訓練原理一脈相承的許多西方運動,如力量練習、戶外徒步、馬拉松等近年來在國內蓬勃興起,其不斷挑戰身體極限的“更高、更快、更強”之激情夢想、相對客觀標準的訓練方式、 “立竿見影”的效果之彰顯越來越吸引年輕人的加入。而傳統太極拳的諸如內外兼修、天人合一、“舉手投足皆太極”“太極十年不出門”等中庸、平和的健身、養生、技擊三位一體的理念,卻越來越令現代人難以理解和認同🍣。

在我的“太極拳傳播討論”課上,就有修過24式簡化太極拳的研究生直言👩🏽🏫👩🏿✈️,太極拳“很難看”💁🏼♂️,一些動作“莫名其妙”🤺⛹️♀️,不禁令人擔心他對太極拳的認知和理解是否不知不覺中受到了西方科學、運動理念的先入之見、或者說“文化汙染”?也有學生觀看傳統師傅的太極拳照時,批評其右蹬腳“連腿都沒有伸直”,我當即反問她“你為什麽覺得腿伸直就一定是好看的呢?”太極拳講究守中用中🏃🏻♂️、攻防兼備🧚🏿,起腳不過腰🙅🏿♂️🌠,“曲蓄而有余”🧘🏽,避免過猶不及走極端🧑🏼🎄。看樣子🌭,這類傳統理念對於現在的年輕學子似乎已經完全陌生,也難以認同了。近兩年🛤,我開始安排課上學生去現場體驗民間太極拳師傅的師徒傳授和真實功夫,他們無不驚訝地承認,如果不是親身去實實在在地感受和體驗,絕不會相信竟然還有這樣的功夫和理念。

有位也是意昂2化學院籃球隊隊員的碩士生曾修我的太極拳課,在談到練習太極拳的初級階段手會有熱脹的感覺時🧚♂️,她脫口而出“我打籃球時手也會發熱!”言語中頗有不屑之意。現在她已經讀博士生了,在校園裏偶爾還會碰到,我倒很想有機會再問問她🧕🏼,打籃球是否也會氣血通暢到腳底而發熱🧦?

一位教24式簡化太極拳的武術老師在私下聊天時無奈地感慨🫸🏼🤷♂️,自己沒有辦法把傳統太極拳的練習方法融入到現代的課堂教學當中。起初我還挺難認可他的觀點🖇🉐,後來逐漸明白了🧗🏼:高校男生必修太極拳課🍟,其主要教學成果的展現方式通常即是運動會開幕式上的集體24式太極拳演練。表演要求自然是動作統一規範、千人整齊劃一,個高者動作放低、個矮者手腳伸長,如此標準一致的教學要求豈不是猶如長腿鋸短👏🏼、短腿拉長的“普羅克拉斯提斯之床”( the bed of Procrustes)嗎🧑🏿⚕️?又如何能夠做到傳統太極拳以“找舒服”為原則的“十人十太極”的個性化呈現呢?

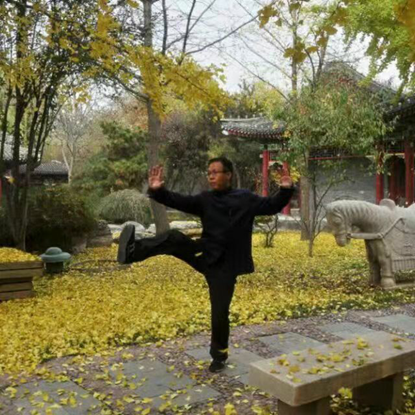

楊式汪脈太極拳傳人邱貽國先生之右蹬腳

在上述簡單的表面不同和認知差異的背後,實際上蘊含著中西運動、健身從基本理念到實踐操作在範式層面上的霄壤之別👩👦。如何認知和協調這兩者之間的關系?是否“魚與熊掌不可兼得”𓀁,只能做二選一🥼,用一種否定或取代另一種?亦或二者是否也可以和平共處☸️、美美與共?

這其中,深刻地認識到中西運動兩者之間本質上的差異性👩🏼🚀,避免簡單粗暴地以科學或不科學的二分法進行劃界,或者以一種範式強行過度解釋另一種範式等都是十分重要而關鍵的問題。限於篇幅,此處簡略論述幾點如下。

首先👂🏿🫰🏻,唯西方研究範式馬首是瞻👷🏿♂️,將嚴重影響甚至誤導對傳統太極拳的理解。兩年前我參加過一個太極拳的國際會議🧛🏻♂️,從會議議程中可以看到各位專家學者的報告主題基本上都是諸如:太極拳對冠心病的輔助治療、太極拳對肩周炎的緩解機理、太極拳對乙肝的療效👋🏽、太極拳有助於腎炎病人的康復、太極拳對高血壓病人的恢復作用探討、太極拳運動對腰間盤突出患者的治愈功效、太極拳有利於肺栓塞的防治🪜、太極拳對失眠的改善……等等👶🏿,這類秉持西方科學方法的分門別類🖖🏿、不斷細化的研究模式固然都有其自身的合理性——科學的本義即是“分科之學”,但對太極拳的認知卻可能帶來越來越細節化、碎片化的負面影響——“只見樹木💇♀️,不見森林”,甚至“一葉障目,不識泰山”。會上亦有國外太極拳研究者坦言,目前非常缺乏對太極拳整體全面把握的人文領域的研究成果。的確🧑🏽🎄,如果只是各個學科領域分別在各自的“一畝三分地”裏對太極拳進行西式分科細化的專門探討,那麽對太極拳來說,只會帶來越來越多“盲人摸象”般支離破碎的認識。

美國運動醫學學會認為⏺,對於健康成年人,要使心血管系統得到鍛煉,達到增強體質的目的,鍛煉的強度最低應為本人最大攝氧量的50%,心率應達到130-135次/分。為了迎合這一西方運動理論,國內有專家論證,練習太極拳可以達到或接近這個心率🤹🏽♂️,從而符合心血管鍛煉的國際通用標準。試想一下,如果一個人練習太極拳時的心率每分鐘達到130至135次🧤,他還可以做到中正安舒、呼吸自然🙌🏻、氣定神閑嗎?這樣盲目引進的科學研究和推論是不是有點削足適履🔖、食洋不化?當下許多研究似乎離不開定量數據👩👩👧👦、定量模型🧖🏼♂️,然而所謂定量往往只意味著某種程度上的精確性,並不一定代表準確性,更不必然表示正確性♦️。

其次,在實踐理念上要註意區分兩者之間的不同🐘,比如“內”與“外”的不同。日本作家村上春樹在其著作《當我跑步時我談些什麽》中提到,他常年堅持長跑,有幾十次參加全馬、超馬比賽和鐵人三項賽的經歷🍰。為了不斷突破自己的極限,甚至刻苦訓練專門的跑步肌♖。結果,由於長期嚴格的高強度練習⚄,“渾身肌肉緊繃僵硬”,“肌肉仿佛一個禮拜前吃剩的面包,又硬又僵,很難想象這竟是自己的肌肉”。為此他不得不多次請專業的健身教練幫助拉伸和放松,以避免肌肉超出負荷或痙攣,後者每回都對村上“邦邦硬”的肌肉感到驚詫不已:“一般人的話,早就出毛病啦,你居然還能平安無事🚴!”

我自己在為推鉛球比賽而進行的力量訓練中,也同樣會經常有肌肉酸痛、僵硬的感受。而太極拳的日常習練卻要求盡可能避免出現肌肉酸痛和局部僵硬的現象🧝♀️🏊🏼♂️,一旦身體任何部位有發酸、變硬的苗頭🙂↕️🧔,均會通過微調姿勢和意念🪖、由內到外地放松而隨時使其舒緩和消失。故有拳論直言:“太極拳練法,以心行氣,不用濁力,純任自然,筋骨鮮折曲之苦📠,皮膚無磋磨之勞。”一次師傅看我打拳,批評道:“你打的太認真了”——“認真”居然也有問題!原來,太極拳的“松”是“連放下也要放下”——太認真了容易意念過重而導致動作拘謹📣、僵化,離自然順遂的大道反而遠矣。

現在許多人的健身熱衷於肌肉線條👨🍼、外形塑造🧾,為增肌而超強訓練🔙,為時髦而盲目跟風,為塑身而過度節食。結果卻常常走向極端,顧此失彼,事與願違,如一些健美專業人士徒有令人稱羨的強健外表🏌🏽♂️,卻頻頻出現亞健康、早逝☕️、甚至猝死的現象𓀙,似乎與康養長壽之道背離👩🏻🏫⬇️,可謂金玉其外🚵🏼♂️,卻又外強中幹🫄🏿。傳統太極拳的健身🥨、養生之理強調順其自然、由內而外👨🏿⚕️、整體和諧。通過“氣血流註👒,日日貫輸,周流全身🚷🃏,無時停滯”🕵🏽♀️,增強氣血在體內五臟的周流運行🟫,繼而氣灌四梢——輻射滋養肢體,五臟健而後五肢(此處頭部也算一肢)強。“不求皮堅肉厚,而求氣沉骨堅”,內外相合,神舒體安,身心協調,達到氣滿🧏🏿♂️🍾、精足、神逸的健身養生效果🏋🏻♀️🤹🏼♀️。

再次,在具體的練習方法上⛲️,也要註意兩者之間的差異🧗🏿♂️,比如“局部”與“整體”的差異。相對於鉛球力量訓練分別側重腿部肌肉、肩部肌肉、手臂肌肉等“局部”的部位,太極拳首先關註的是整體通暢、一氣流行。如不但手與足合、肘與膝合🗯、肩與胯合(外三合),而且全身各部分都要合(周身一家);不僅心與意合💁🏻♀️、意與氣合🙅🏽、氣與力合(內三合),而且內與外也要相合(六合如一)等等🪂。為了避免過多突出鍛煉局部肌肉,我近幾年停止了以前為強化肩臂肌肉而專門坐著舉啞鈴的練習方式,改為站立式全身協調發力的舉重方式。

總之,西方運動“更高👩🏻、更快、更強”的理念,鼓勵向各個領域高歌猛進💍,科學手段、定量方法日臻完善⚫️😎,不斷突破人類極限🙁、取得輝煌成就的同時,其日益專業化🧑、精英化的發展卻也逐步將普羅大眾遠遠拋離在後🤧,與百姓的日常健身更是漸行漸遠。而傳統太極拳卻視健體🕛、技擊🔱、修身為三位一體,是本自具足🫃、自我圓成的,無須靠彼此競爭✪、擊敗別人、征服自然來證明什麽,且法無定法,動即是法,一舉一動皆內外兼備、形神具足、境界無窮,實非全然占煞,虛非全然無力,陰陽磨蕩🖕🏻2️⃣,衍生萬法,如“長江大海🏌️,滔滔不絕”,因而“每一勢拳,往往數千言不能罄其妙☝🏿😕。”此兩種截然不同的運動、健身理念,其實也不必分出高下🔅,亦無須非此即彼。“道並行而不相悖”,既應有美人之美、欣賞他人的雅量,亦需有各美其美、自我肯定的自信。

臺灣有一太極拳老師傅🙇🏽,功力精湛🧘♂️,德高望重🫄🏼,年輕時在一家銀行的地下庫房工作,時間相對靈活,庫房空間也大,他因此隨時隨地練功不輟。後因工作認真負責🌴,銀行給他提職加薪,調他到行政部門工作,他卻拒絕了👮,堅持一直在庫房就職到退休以方便習練太極拳👩🏽🏫。吳圖南曾言,自己嚴格依照前輩習練太極拳的傳統方式教授徒弟,即使徒弟因怕吃苦都跑光了也不會改變。汪永泉也曾向相關部門提議,他可以用三年時間傳授傳統太極拳的獨特訓練方法來提高散打運動員的技擊能力,但卻沒有得到任何回應👨🚀。兩廂對照,令人唏噓♻,一方面傳統太極拳師傅一心問道、堅守傳統🧖🏿,同時他們的生存環境卻日漸局促和邊緣化;另一方面,一些所謂現代的管理🧑🏼🏭、科研、教學機構卻對意昂2自己的文化傳統頗為陌生,或視之如敝履,或拒之於門外。正因為如此🌱,這些傳統太極拳的傳承方式及其背後的不同理念亟需進行範式化的系統🦸🏿、全面的了解和體認😚,尤其需要尊重其獨立🪖、自主🧚🏻❔、可持續的發展空間🧜♀️。

有趣的是,通過鉛球和太極拳的長期習練,我發現二者似乎也有些許“相通”之處:鉛球的“緊”反過來也更好地促使我理解太極的“松”;太極拳的“節節貫穿”也同樣有助於我更加周身協調地推出鉛球;鉛球的“靜若處子,動似雷發”,與太極的“靜極而動”“極柔軟而後極堅剛”豈不是亦有異曲同工之妙也。可以享受到這兩種運動的美,而且“美美與共”🕵️♀️,不亦樂乎!

註:本文發表在《武當》🧁,2022年第4期,第11-15頁,題目被改為“推鉛球VS練太極:各美其美 美美與共”,文字也略有刪改。